調査撮影の新たな指標となるカラーチャートの提案

文化財保存修復学会第32回大会

⚪︎濱谷聖

はじめに

保存修復分野での作品調査撮影では、絵画作品に適用された素材や技法の推定を目的として、絵画材 料で構成したカラーチャートを、指標として適用する例が見られる。絵画素材によるカラーチャートの 作製方法や適用例については、過去に多くの研究がおこなわれ、発表されているが、調査撮影時に被写 体と共に同一条件下で配置して記録することを目的とする場合、構造上、困難を伴うものが多い。 また、体系的なカラーチャートを作製するにあたり、膨大な絵画素材を同一の基底材上に集約した場合、 構造が大きくなり、完成までに膨大な時間を要するため、実用性の面から一般的に広く普及していない。 本研究では、撮影時の汎用性と、作製時の問題点を改善したうえで、体系的な情報収集に有効な カラーチャートの作製について検証した。指標としての新たな可能性を確認できたのでここに提案する。

経緯

今回作製したカラーチャートは、比較調査する対象を油彩画とした。可視光域から可視光域外までの、 マルチスペクトルにわたる光学調査での適用を目的としているため、各種光学調査撮影時の問題点の検証 をおこなった。特に、可視光域外の光線を励起光とした反応情報の撮影では、撮影時に肉眼で確認するこ とができない様々な問題点が撮影結果から確認されることが多い。カラーチャートの基底材に照射する励 起光に強い反応を示す物質を適用した場合、色材の反応情報に強く干渉する場合があり、被写体である作 品像に対して影響を与える場合がある。具体的な例として、紫外線蛍光撮影では、蛍光反応以外の可視光 の過度な反射光の発生や、撮像内への光線引きが見られる場合があり、長時間露光が必要となる撮影では その傾向が顕著に現れる。日本画や水彩画の比較試料として、紙支持体上に塗布された色材試料の場合、 基底材の紙が周縁部に露出している場合では、紙が誘発する可視光線の反射が、試料部分の微弱な蛍光反 応を上回るため、ハレーションが発生して適切な観測と記録ができない場合が多い。基底材が紙の場合に 限らず、試料の周辺部や露出部分に試料部分よりも強い蛍光反応を示す素材を適用した場合も、観測の妨 げとなる干渉が起きる場合がある。赤外線撮影では、赤外線を強く反射する素材が基底材として周辺部に 露出している場合では、試料部分を上回る赤外線の強い反射が観測に影響を与える。可視光線撮影や紫外 線蛍光撮影では周辺に影響を及ぼさない黒色や暗色の素材でも、強い赤外線反射を誘発する場合がある。 今回作製したカラーチャートでは、撮像面に対して観測対象である素材試料部分以外の露出を無くし、基 底材には、可視光域外の光線に強い反応を見せない素材を適用することで、撮影時の問題に対応した。

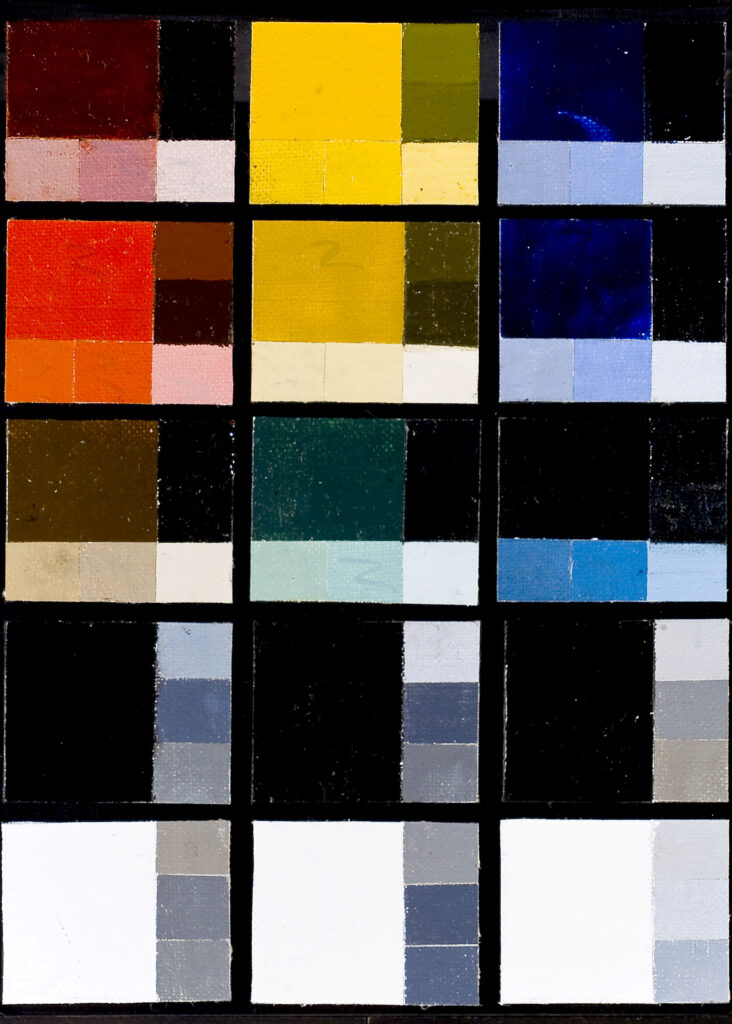

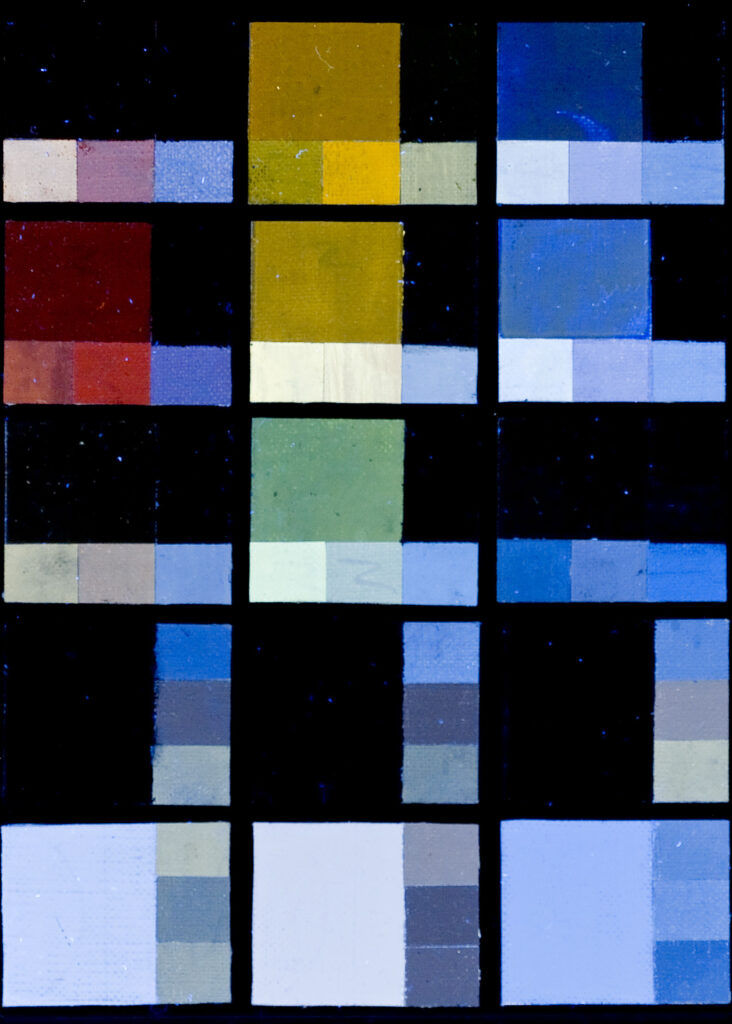

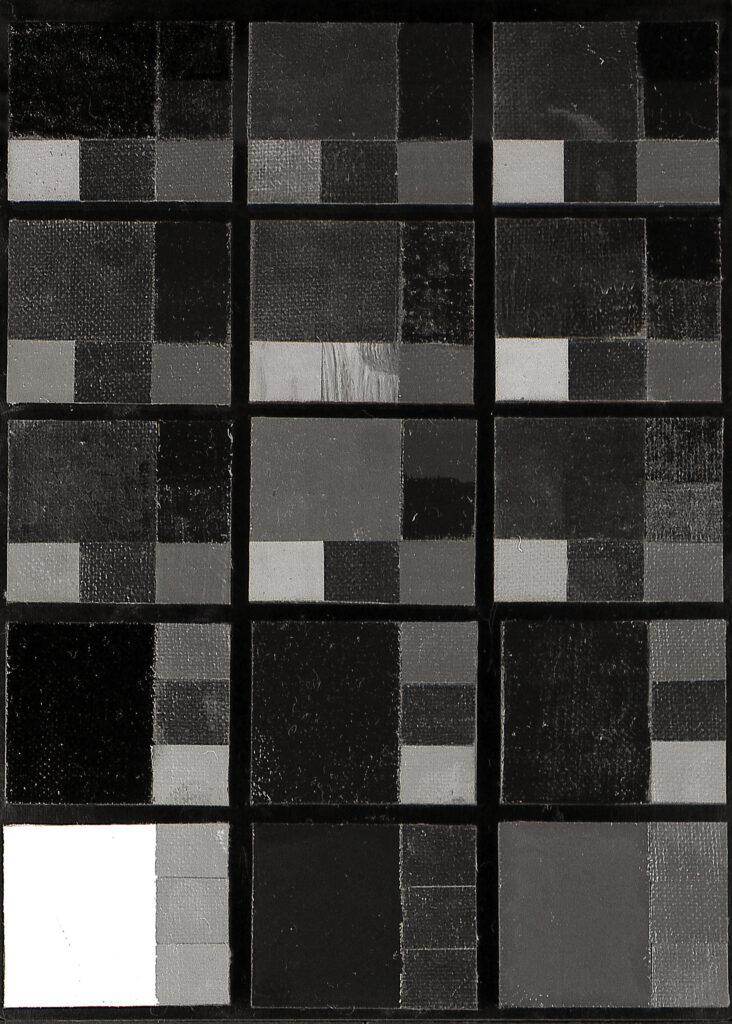

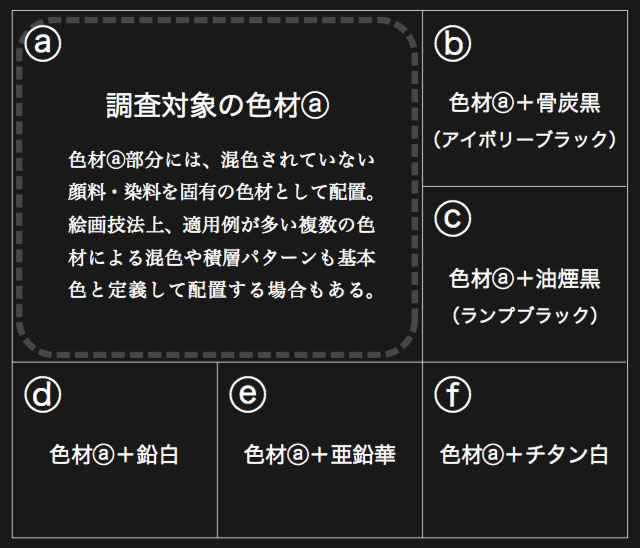

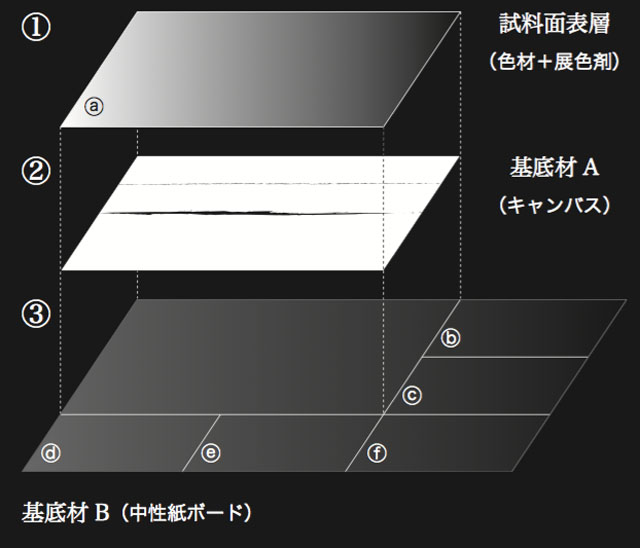

図解1.

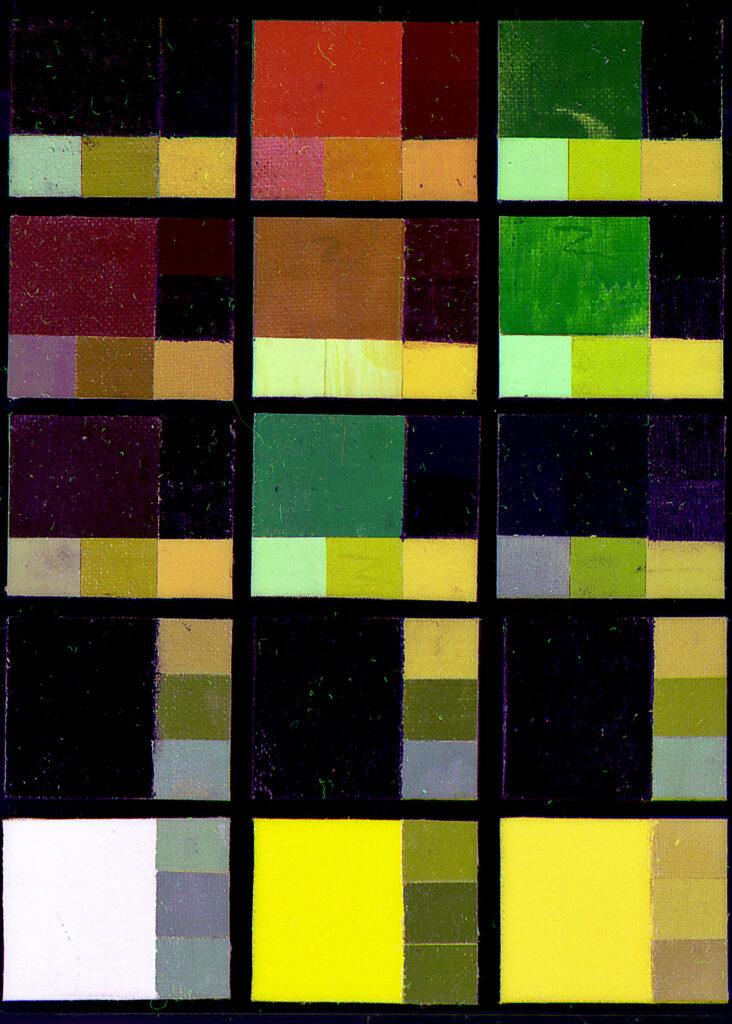

上図は、各カラーチャート上の色材配置を図解したも のである。a部分に調査対象の基本色を配置し、隣接し た周辺部に色材aに代表的な黒色顔料b、cと白色顔料 d、e、fを混色した色材を配置する。色材aと混色顔料 の比率は、一部の例外を除き、3:1 とした。調査対象 の色材は、古典から現代まで適用された顔料・染料を選 択した。OPD 色見本試料との比較を考慮して、イタリア、 ゼッキ社供給の色材に、展色剤としてスタンドオイルを 適用した。各カラーチャートは、6 x 4.5cm2 の独立した 基底材上に構成され、状況に応じて必要な色材のカラー チャートを選択して自由に配置することが可能である。

上図は、カラーチャートの構造を断面図で示したも のである。上層から、1色材と展色剤による試料層が位 置し、2基底材 A のキャンバス上に均一に塗布される。 キャンバスは比較対照時の汎用性から、市販されてい る一般的な油性キャンバスを選択した。試料面の赤外 線透過度を確認するため、キャンバス上に下層書きに 適用されることの多い、鉛筆と木炭による描線を施し てある。基底材 B は撮影時の取り扱いと作品へのリス ク回避を考慮して暗色の中性紙ボードを適用した。 各試料部分は、乾燥後に基底材に接着することで、隣 接した他の試料への物理化学的浸食を予防した。

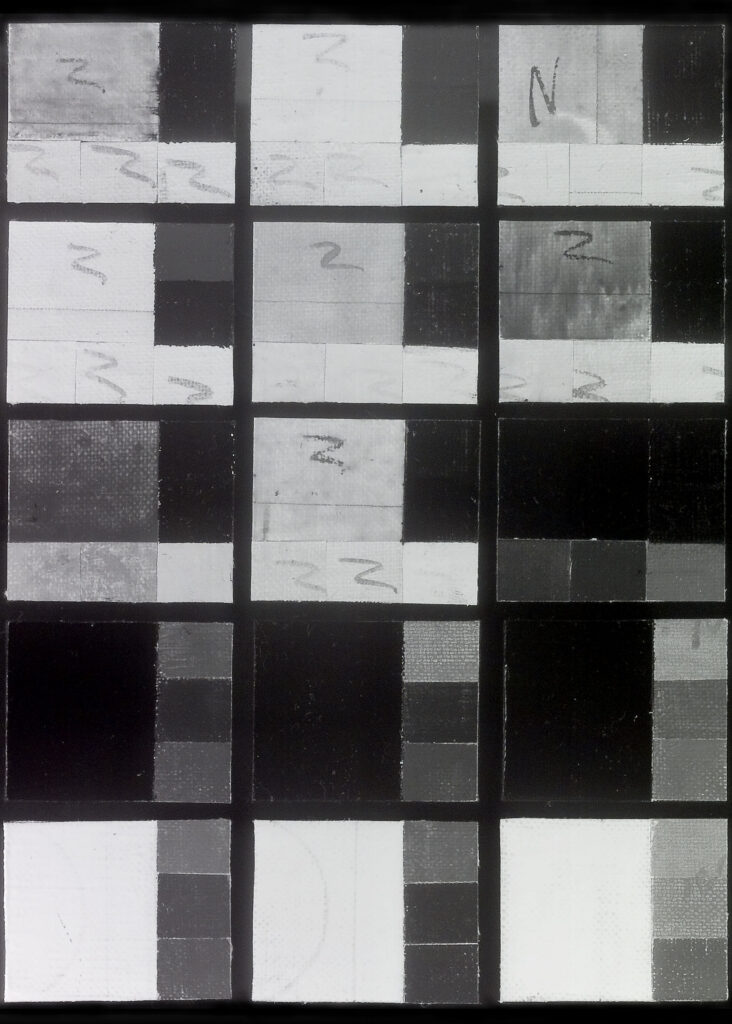

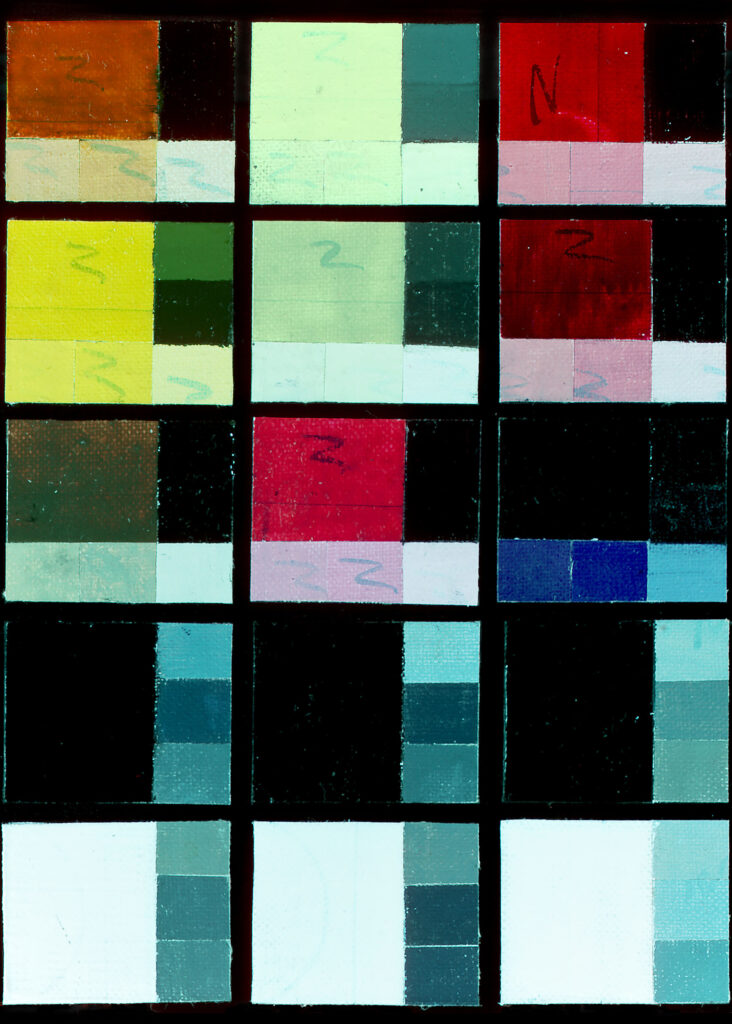

カラーチャート作製後に、調査撮影(可視光線・紫外線蛍光・反射紫外線・反射赤外線・赤外線疑似カラー・ マルチスペクトル紫外線疑似カラー *3 撮影)を実施した。収集した撮影データは、下段に添付する。

今回の発表までの経緯において、筆者らは過去に発表されてきた色材サンプルを再現し、撮影データを収集してきたが、特に参考にしたのは、フィレンツェ貴石研究所(OPD)修復年刊誌、1996 年度第 8 刊に て発表された、光学調査を目的とした絵画素材による色見本試料作製についての論文 *1 である。この発 表で作製された試料は、イタリア絵画作品に適用された素材と技法を体系的に再現したもので、乾性油と 卵テンペラを展色剤とした色材見本と、各種展色剤や修復素材を配列したもので、伝統的な絵画技法を再 現した、色材と展色剤の混色・積層パターンを含む、合計で 500 種類の試料によって構成されている。 再現後に保存修復分野で適用される調査撮影を実施してデータ収集をおこなった *2。この色見本試料の 再現過程で技術的な問題点を検証し、今回のカラーチャート作製に改善点を反映させた。

OPD の色見本試料では、伝統的な地塗り処理を施した木製の基底材上に、10 種類の異なる素材の試料 を塗布し配列しているが、隣接する他の素材に干渉せずに区画内に素材を塗布することは困難であり、 塗布後の乾燥過程において、素材ごとの展色剤の吸収量や、乾燥速度の違いから他の素材を浸食する問 題が発生した。同一の基底材上に隙間無く異なる素材を配置する場合、技術的・時間的な制約をうける ため、試料の再現には多くの時間を要した。経年劣化の度合いにより反応情報が異なる調査の場合、配 置された素材ごとに塗布のタイムラグが少ない方が理想的である。また、個々の基底材上での素材の配 列がいかに秀逸でも、比較対象の作品に応じて、配置する色見本試料の選択肢にも制約があり、撮像内 での配置にも広い面積を必要とするため汎用性に乏しい。上記色見本試料は、素材の選択から構造まで、 イタリア古典絵画の技法に基づき構成されているため、日本国内で調査対象となる作品での適用には、指 標としての有効性が乏しい結果が認められる場合があった。以上の経緯を含め、今回発表するカラーチャー トでは、素材(色材)ごとに独立したユニットに構造を分割する方法を採用した *(図解 1)。作製過程での問 題点を改善し、撮影時には被写体に適した素材のサンプルを自由に組み替えて配置することが可能となった。

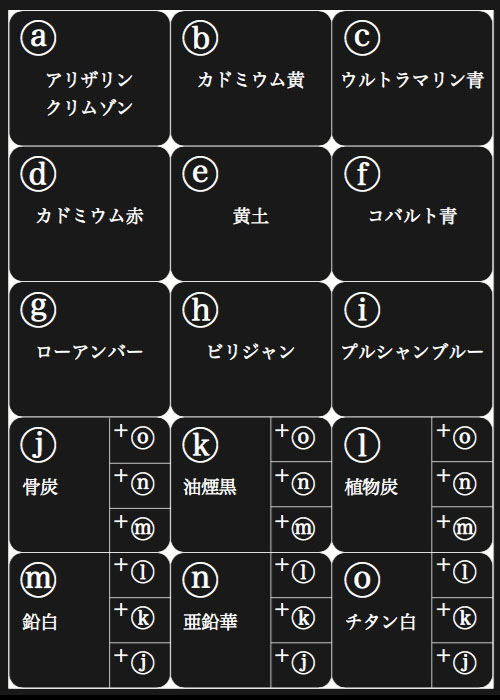

カラーチャート色材配置図

今回作製したカラーチャートの色材として、一般的な絵画技法で適用の 頻度が高い、基本色 15 色を選択した。各々のチャートは、図解1にて 示した構成に基づき作製した。なお、黒色顔料と白色顔料のチャートに ついては構成が異なるため、混色の配置について左図にて示す。 撮影結果から、指標としての有効性を確認することができたので、今後は 古典から現代までの色材によって構成された、体系的なカラーチャートを作 製していく予定である。絵画技法に適用される色材の混色・積層パターンは、 多岐にわたるため、指標としての有効性をテストしながら、バリエーション を増やしていく。また、今回作製した、乾性油を展色剤とした油絵具の他にも、 水性展色剤による絵具で構成されたカラーチャートも作製する予定である。 今後の経年劣化にともない、カラーチャートの反応情報が変化していくこ とが予想されるため、段階的な調査撮影をおこない、変化の過程を記録する。 あわせて、調査対象の作品と比較調査することで、指標としての有効性を 高めるべく、構造や構成を改善していく予定である。

写真4. 反射赤外線撮影画像

写真5. 赤外線疑似カラー撮影画像

写真6. マルチスペクトル紫外線疑似カラー撮影画像

参考文献

- A. Aldrovandi, E. Buzzegoli, A. Keller, D. Kunzelman, Il falso d’autore indagato con tecniche non invasive. Rapporto preliminare sulle indagini svolte in Santa Maria della Scala di Siena durante la mostra “Falsi d’autore”, OPD Restauro, n. 17, 2005, pp. 265–272.

- 濱谷聖・深沢香奈・松崎美香「光学調査における実践的カラーチャートの提案」『文化財保存修復学会第29回大会予稿集』、2007年

- 濱谷聖「紫外線蛍光画像を応用したマルチスペクトル紫外線疑似カラー画像の提案」『文化財保存修復学会第31回大会予稿集』、2009年